八百英俘葬身中国海 制片人方励欲送他们回家

7月 20, 2018 / News

日本战俘营里,一个热爱素描的美军战俘根据幸存者描述的里斯本丸沉船经过画出的素描图,被藏在一支竹筒中多年才得以保存。

【欧洲时报记者余梁意报道】这是一段不愿被提及、差点被遗忘的二战历史:1942年9月27日,一艘搭载1816名在香港被俘英军的日军运俘船“里斯本丸”离开香港深水埗码头。4天后,因为没有任何战俘船标记,这艘船在中国舟山被美军潜艇的鱼雷击中船尾沉没,日军将英俘钉死在底舱,828名英军战俘遇难。

384名英军战俘,被中国渔民救出。曾为文艺片《百鸟朝凤》排片而一跪惊天的美籍华裔制片人方励不但出资记录遇难者的后人,还打算打捞里斯本丸。

这一举动在英国引起热议。英国主流媒体星期日泰晤士报、BBC、每日电讯报先后报道此事,并采访方励,想弄清楚他做此事背后的动机。7月9日,方励在BBC午间直播节目Impact上对主持人说:“这么大的一桩惨案,这么多跟我的孩子一样大的孩子,葬身在我们(中国)的家门口,(这些故事)我无法忘掉,无法不去告诉所有人。”

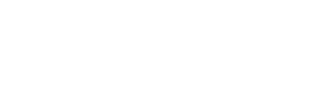

方励海洋探测团队用多波束声呐技术精确定位里斯本丸沉船位置和水下三维形态

方励海洋探测团队用多波束声呐技术精确定位里斯本丸沉船位置和水下三维形态

冥冥之中安排去讲的故事

7月9日接受BBC采访之前,方励和他的团队接受了《欧洲时报》的专访。方励坦言,第一次听到“里斯本丸”这个名字,是2013年在浙江舟山附近拍摄韩寒的《后会无期》时。他从当地渔民的口中得知,这片海域不到三十米深的海底,躺着八百多名英军战俘。

从事地球物理和海洋探测专业的方励,一下子对这个他从未听说的二战悲剧产生了极大的兴趣,在先后经历两度在舟山海域进行海洋探测后,他准确定位了这艘沉船的位置,并产生了想要打捞的想法。

方励的行动得到了英国媒体的关注。很快,他就收到一封英国女士阿曼达写来的邮件,说她的爷爷MontagueGlister就死在这艘船上,并表示自己爷爷的坟墓至今还是空的,很希望他能“回家”。今年2月,方励找到内地知名纪录片导演范铭,一起来英国与阿曼达见面。年过6旬的方励被阿曼达深深感动,决定不惜一切代价,要将“里斯本丸”事件公诸于众。“干海上搜索是我的本能,但把这桩惨案讲述出来,是我的责任,我觉得如果我这个年纪的人还不做,可能就没人去做了。”

4月,方励摄制组再次来到英国,开始第一次对战俘后人的密集采访。在一次对路人的随机街访中,摄制组竟在茫茫人海中意外“抓”到阿曼达的外甥,让拍摄团队的小伙伴当场激动得跳起来。

“可能没有人会相信这是个偶然,但是我们这一路上发生了好多奇迹,冥冥中,仿佛天上有很多眼睛都在看着我们,并默默助力我们完成这个纪录片。”范铭说。

方励、范铭 接受《欧洲时报》专访

(图片来源:欧洲时报记者侯清源摄)

不愿被提起、不能被忘记

在4月份长达半个月的采访中,方励一行采访了超过30个战俘后人的家庭,一个个撕裂心肺的故事被讲述出来。

方励与“里斯本丸”99岁的幸存者DennisMorley,进行了4个小时的访谈,他在7月初给BBC撰写的手记中这样描述道:

“DennisMorley忆说了他亲历的“里斯本丸”被美军潜艇“鲈鱼号”鱼雷击中时的巨大声响,1,800多英军战俘被日军钉死舱门关押底舱的绝望,最后一刻突围遭日军疯狂扫射,中国渔民抢救落水英军,而他本人幸运逃生……DennisMorley最后却说:“我的心里没有任何仇恨,发生的事都已经发生了,我们为什么要活在过去呢?”

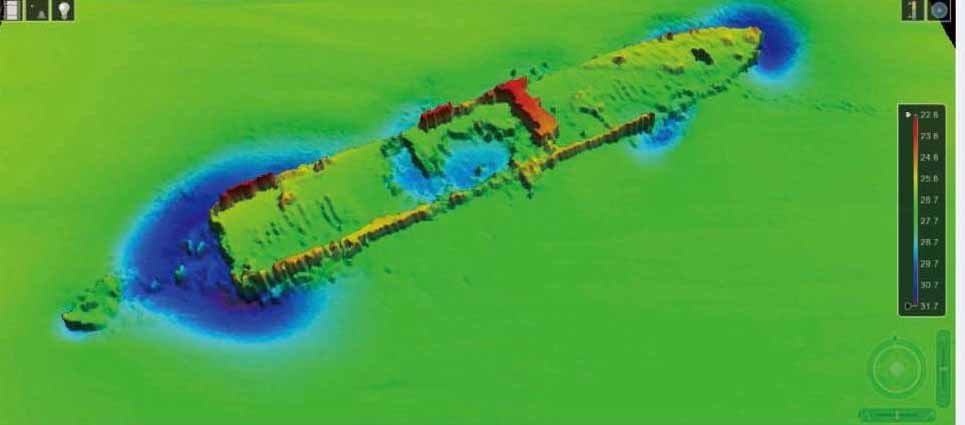

在西萨塞克斯郡(WestSussex),方励与KenPenny和SimonPenny两兄弟见面,他们的大伯RichardPenny当年22岁,在被送上“里斯本丸”前夕,在战俘营里写信给年仅5岁的弟弟,怕他太小看不懂,便用大写的最简单的英文,一笔一划,希望他长大后能照顾母亲,撑起这个家庭。这张遗言一样的字条,在两兄弟父亲的钱包里放了几十年。

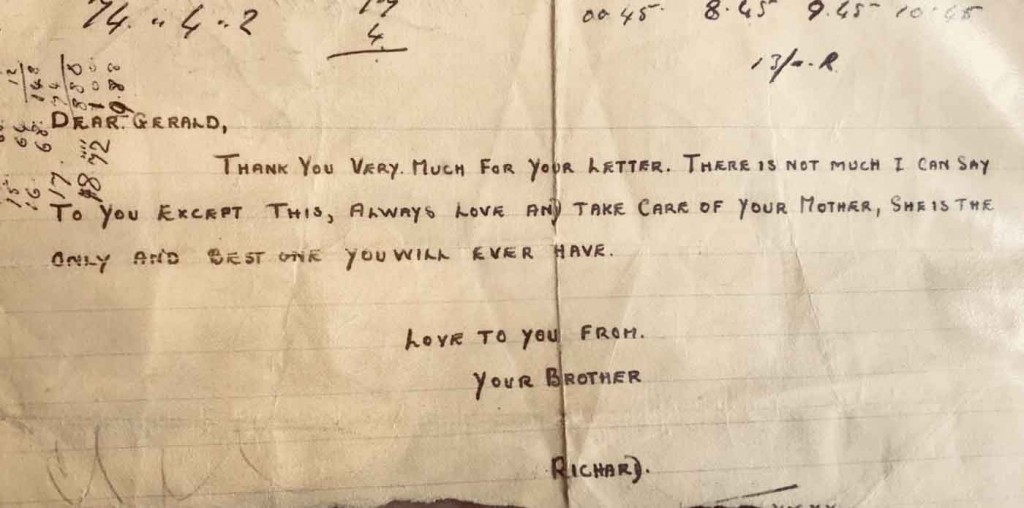

当年船上皇家炮兵团主炮手现年80岁的儿子也接受了方励的采访。他父亲在战俘营里写信,让他们“一定要保持微笑”,说“我们一定会相聚的”。然而等到他随船沉没的消息已经到达家人时,这封信还在回家的路上。80年后重新读起这封信时,老人下巴颤抖,泪流满面,旁观者无不动容。

方励讲到这里,已经哽咽得无法继续,含着热泪低着头,导演范铭在一旁解释:“每次采访都很虐心,如同经历一场战争。家庭撕裂,生离死别,面对死亡的恐惧与尊严、突围与求生,挣扎与放弃、太多的人性故事……沉船前,第三舱的皇家炮兵团有几百人爬梯子逃了出去,梯子却突然断了,剩下百余人眼看着再无逃生的可能,其中一个炮兵说,我们反正也出不去了,让我们给他们唱首歌吧。于是幸存者泣不成声地回忆道,那一刻,船一边沉没,一边传来巨大的合唱声……”

虽然每次都会泪流不止,但方励依然逢人就说这些故事,也是因为这些故事,让他更坚定了拍摄纪录片的意愿。范铭提出要方励在纪录片里出镜采访,这也成了他一个巨大的“负担”。

“有些人,听我讲了两三个故事,就受不了了。很多幸存者因为战后的心理创伤,也不愿意说,所以很多家属甚至都没有听过那些细节。”方励在手记里写道:“里斯本丸“的故事必须要被讲出来……这是我的心愿,也是我给逝去的828个年轻生命的誓言。”

同时令方励耿耿于怀的,还有当时关于船上日本人的真相:是谁下令封住船舱?是谁下令对战俘射击?又是谁下令停止射击的?

Richard Penny在战俘营里写信给年仅5岁的弟弟写的信

Richard Penny在战俘营里写信给年仅5岁的弟弟写的信

是战争坟墓还是监狱?争议不影响历史被记住

为了更高效地寻找战俘幸存者和后代家属,方励先后多次在英国主流媒体《泰晤士报》、《每日电讯报》、《卫报》等打出全版广告“Where Are You?”,呼吁英国里斯本丸的战俘家属和后代能联系摄制组。

从7月初第一次在英国主流报纸登广告开始,团队中英国方面联络人,曾将香港里斯本丸协会出版的《里斯本丸》小册子翻译成英文的退伍军人、少校BrainFinch的邮件,就随时处于“警报”状态,截至采访结束前,摄制组已经收到了150多名战俘家属的邮件,甚至又找到了一名现居加拿大,已经98岁高龄的幸存者。团队一边采访,一边征求家属对打捞沉船,送骸骨回家的意见。

在这个问题上,Brian与方励态度完全不同。Brian认为,他和英国军方意见一致,这是一个“战争坟墓”,应该不被打扰、让他们安息,所以不要去打捞残骸。“就算可以这么做,就算找到了骸骨,现实是真正能找到对应骸骨的可能性也非常低。”Brian说。

而在方励看来,这不是“战争坟墓”,因为他们并没有“安息”,“这跟珍珠港事件不同,那些遇难海员是在自己的领土上牺牲,他们视海为家,而这些英军是陆兵,是违背他们的意志被关押囚禁在船底的。而且当时并非作战状态,这是日本人发起的谋杀,所以这些囚禁的灵魂应该被有尊严地解放和安葬。”方励说,“至少,修一个海上纪念馆是我们应该做的。”

里斯本丸打捞这件事,在技术上毫无问题,但因为这是在中国海域,发生了美军击沉关押英军战俘的日本船只事件,显然牵涉到多国外交,变得十分复杂,如果真要打捞,也需征求国家文物局、外交部门、海洋部门的允许。

不过,对打捞观点的截然不同,完全没有影响两人齐心协力做一件事情——完成纪录片的拍摄。事实上,对纪录片的支持态度,从一开始,任何一个被“卷”进这个项目的人,都是一致的。

Brian告诉记者,有一个中风的老人听儿子说有人要拍纪录片记录他死去的父亲,已经无法说话的他立刻流下眼泪;采访中,一个酒吧偶遇的二战老兵侧耳听说了团队要拍纪录片的事,立刻追出酒吧,塞给摄制组10镑纸钞,说就当成他对纪录片的捐款。

“里斯本丸事件和其他二战战事比起来,也许并不算很大,而且因为发生在远东战场,所以在英国本土不受关注,所以我们才更加在意。”Brian也特别补充,说方励有很强的说服力,他的观点把很多家属都说服了。

他们想让全世界知道的,还有中国渔民的英勇无畏。

中国国家主席习近平主席在2015年英国女王伊丽莎白二世举行的欢迎晚宴祝酒辞中,专门提到了浙江省舟山渔民冒着生命危险营救日本“里斯本丸”船上数百名英军战俘的故事。习主席还动情地说:“中英两国人民在战火中结下的情谊永不褪色,成为两国关系的宝贵财富。”

方励也表示,受访家属后代普遍表示对中国渔民的感激,“在船舱里这么多天,又热又臭,充满疾病,当终于见到阳光,被中国人民救起来,他们父辈喝的第一口粥,和吃的红薯,说尝起来就像‘天堂’。”

“渔民们不是受训士兵,但他们见人被困,就去营救。也是因为他们的目击,日本人才最终决定停止射击。这些渔民的勇气值得被歌颂,这个故事更值得被讲述。”Brian说。

Ron Brooks的一家,左边玩手枪的5岁男孩就是采访中读信哭泣的80岁的老爷爷,死去的是他父亲,皇家炮兵团的主炮手。

Ron Brooks的一家,左边玩手枪的5岁男孩就是采访中读信哭泣的80岁的老爷爷,死去的是他父亲,皇家炮兵团的主炮手。

方励在《每日电讯报》上打的题为《你在哪里》的整版广告,寻找英俘幸存者和后代

方励在《每日电讯报》上打的题为《你在哪里》的整版广告,寻找英俘幸存者和后代

《泰晤士报》关于方励拍摄里斯本丸纪录片的报道

豁命都要干完 希望能在伦敦首映

“很幸运碰到这么多小伙伴,所有人都是一沾上就没跑掉,都觉得这件事情,太值得做了。”

方励在采访中表示,如今虽然拍摄仍在初期,但从一开始,毫不犹豫志愿加入和给予帮助的人越来越多。核心团队的十来个人里,有内地最优秀的纪录片导演范铭,有摄影师金与心、井泽,剪辑师袁泽、有专门研究战俘的权威专家TonyBanham,有刚毕业的英国留学生龚莉,有香港里斯本丸协会的主席沈健……还有无数志愿者,舟山的胡牧、吴似真……甚至大牌歌手阿黛尔、比约克、U2乐队的音乐制作人HowieB也表示愿意志愿出力,贡献音乐。

方励自己,已经花出去的几百万,连账都懒的算,就希望能跑在时间前面,记录下最宝贵的画面。“在世的老人都快百岁了,我们的时间真的不多了。最终可能会花掉上千万,但不管有没有支持,豁命也要干完。”

范铭说,当初决定投身这个项目,是觉得这个事件里面有太多战争中的人性和复杂性值得发掘。“我们无意做成历史钩沉式的静态还原,那离我们太遥远,如果不变成有温度、有面孔的故事,如果不能对当今、当世、当下的人类有启发,我们就辜负了这个选题。其实里斯本丸很像‘泰坦尼克’+‘敦刻尔克’。里斯本丸的死亡人数超过泰坦尼克的一半,但泰坦尼克被全世界所知,但里斯本丸却鲜有人听闻。敦克尔克大撤退中,英国民众划着小舢板救援他们的士兵;而里斯本丸沉船后,是中国渔民划着小舢板,冒着巨大风险,救上了380多英国战俘。沉船的24小时里有太多死亡瞬间的勇气和态度,政治和人性、生与死、爱与恨,这是一个有密集冲突和矛盾的关乎战争与和平、忘记与记忆的反战题材。”

方励介绍,纪录片英文名是“The 828 Unforgotten”,中文名还在酝酿中。他计划今年完成所有的采访,目标明年十月在伦敦首映,“纪录片从来就不赚钱,我更没有任何商业诉求。对团队的所有成员来讲,只有一个意义和目的,就是对生命的纪念。”

方励几年前曾在一次电视节目中说:“我的人生选择从来追随热情,因为一生很短暂,要不断折腾。把一条命活成两条命,才值得。我觉得我很幸运,因为我活了两条命。”要“豁命”的方励将继续用里斯本丸践行他的人生信念。

方励和 纪录片团队顾问Brian Finch少校一同接受英国广播电视BBC Impact 栏目的直播采访。(图片来源:欧洲时报记者余梁意摄)

方励带领的里斯本丸摄制组一行今年4月开启了首次为期两周的环英采访。

(欧洲时报 报道)